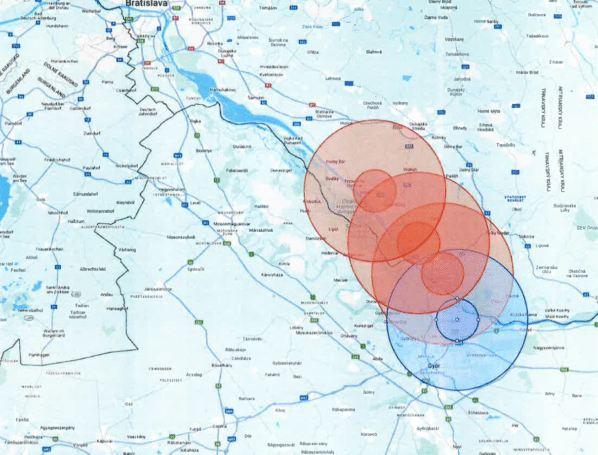

Le 21 mars 2025, trois foyers de fièvre aphteuse alignés le long du Danube ont été confirmés dans des élevages bovins en Slovaquie. Le dernier foyer datait de 1974. La distance entre le foyer hongrois (en bleu sur la carte) et le foyer slovaque (en rouge) le plus au nord est de 19 kilomètres.

Les trois foyers en élevages (respectivement de 670, 790 et 1311 bovins) ont été suspectés suite à l’apparition de signes cliniques (fièvre, salivation) sur peu d’animaux. La souche virale (sérotype O) est la même que le foyer hongrois à proximité.

Comme pour le foyer en Allemagne de janvier 2025 et le foyer en Hongrie en mars 2025 une mission d’experts européen est sur place pour s’assurer que les règles de gestion prévues en droit européen sont mises en œuvre, formuler des recommandations de gestion et émettre l’hypothèse d’une contamination des bovins slovaque à partir du foyer hongrois. Un expert français de l’ANSES a été mobilisé par la Commission européenne.

Une zone réglementée a été mise en place autour des 3 foyers (zone de protection de 3 kms et zone de surveillance de 10 kms) avec : dépopulation des foyers qui a démarré le 22 mars et abattage préventif des animaux d’espèces sensibles dans les 3 kms autour de chaque foyer.

Vaccination : les autorités slovaques ont commencé le 22 mars une vaccination « suppressive » des animaux dans 2 foyers (10 000 doses vaccinales acquises auprès de l’Allemagne). Il s’agit de vacciner les bovins des foyers avant leur mise à mort (pour réduire la charge virale excrétée, cf capacité de mise à mort : 300-400 bovins/jour). Les autorités slovaques expertisent l’opportunité d’une vaccination en anneau dans les élevages sains autour des foyers.

A noter parmi les mesures de gestion prescrites sur tout le territoire par les autorités slovaques :

- interdiction de mouvements d’animaux d’espèces sensibles à destination et depuis de la Slovaquie. Transit international via la Slovaquie possible (sauf en zone réglementée) sur les grands axes et sans arrêt.

- interdiction d’entrée de toute personne non autorisée en élevage d’animaux d’espèces sensibles.

- strict respect des exigences de biosécurité par les personnes autorisées à entrer en élevage d’animaux d’espèces sensibles, avec usage de désinfectant à l’entrée et sortie d’élevage.

- nettoyage/désinfection des moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux d’espèces sensibles et de produits à risque (carcasse, aliment, paille, fumier, lisier).

France : aucun animal domestique d’espèces sensibles (bovins, ovins, caprins, porcins) n’a été introduit en France (ni en élevage, ni en abattoir) depuis la 1er février depuis la Slovaquie, ni depuis la Hongrie, l’Autriche ou la Tchéquie).

La DGAL attire de nouveau l’attention des filières animales sur le strict respect des mesures de biosécurité par le personnel (en particulier s’il s’est rendu ou se rend régulièrement dans des pays infectés) et par tous les intervenants extérieurs à l’élevage. L’usage de sas sanitaire, le changement de tenue, le lavage des mains et le nettoyage/désinfection des véhicules extérieurs sont décisifs en termes de biosécurité.

De plus et dans le contexte de la préparation des fêtes de Pâques et de l’Aïd, nous rappelons aux organisations professionnelles (filières petits ruminants) de relayer l’appel à vigilance des importateurs sur l’origine des animaux introduits en France : s’assurer que les animaux introduits respectent bien les règles relatives aux mouvements, n’introduire que des animaux avec un statut sanitaire connu et dans les conditions sanitaires requises.

Rappels sur la maladie

La fièvre aphteuse (FA) est une maladie virale infectant les animaux à onglons pairs : bovins, ovins, caprins, porcins notamment. Le virus est très résistant dans le milieu extérieur. La fièvre aphteuse est très contagieuse. La transmission se fait par contact direct entre animaux. La maladie peut également se propager par le vent. La FA n’est pas transmissible à l’Homme mais l’Homme peut transmettre la maladie aux animaux par contact indirect (transport de matériel contaminé). Les bonnes pratiques d’hygiène en élevage et le respect des règles de biosécurité sont essentiels pour limiter la contamination et la transmission.

La maladie se caractérise par l’apparition de lésions (vésicules) au niveau du museau, de la langue, des lèvres, de la cavité orale, des espaces interdigités, au-dessus des onglons, sur les trayons et aux points de compression sur la peau. Très fréquemment les animaux infectés présentent une fièvre, une dépression, une hypersalivation, une perte d’appétit et de poids et une chute de la production de lait. Même si elle est généralement non mortelle, elle a un fort impact économique qui motive des politiques nationales et internationales.

La FA rentre dans le diagnostic différentiel de la FCO et la MHE. Au niveau européen, la maladie est classée «A+D+E» à déclaration obligatoire et éradication immédiate. Le virus de la FA est enzootique en Turquie, au Proche et Moyen-Orient, en Afrique, dans de nombreux pays d’Asie et dans certaines parties de l’Amérique du Sud. Elle est également présente sous forme épizootique en Afrique du Nord. La dernière introduction, ponctuelle, date de 2001. La France est officiellement indemne de FA.

Suivi actualités sur la plateforme d’épidémiosurveillance de santé animale

Source GDS France et DGAL